これからの時代の記譜法

音感が自然に強化されるムトウ記譜法、

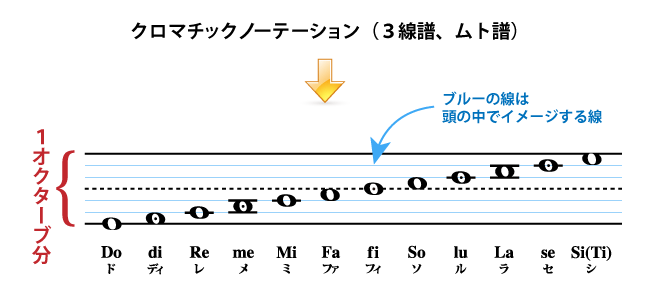

クロマチックノーテーション

五線譜をスラスラ読めるようになるには、長いトレーニングが必要です。その原因は暗号のように難しい記号や、音と音の距離がつかめないといった構造的な問題。五線譜を覚えれば覚えるほど音感を失ってしまうという矛盾がありました。 そうした五線譜の問題や矛盾を解消し、音楽をもっと理解しやすくするムトウ音楽メソッドに基づいて考案された記譜法が、クロマチックノーテーションというまったく新しい楽譜です。

1オクターブを3本の基線で示すことから、五線譜に対して「3線譜」と呼ばれたり「ムト譜」と呼ばれたりもします。

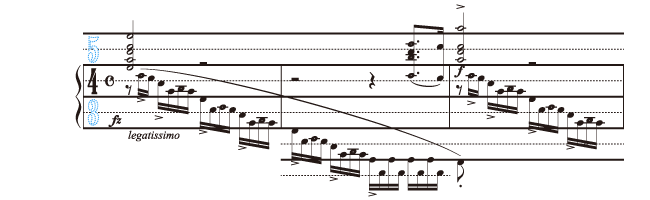

ムトウ記譜法(クロマチックノーテーション)は、ピアノなどの鍵盤楽器のほかにも、ギター、バイオリンなどの弦楽器、移調楽器、歌唱、音楽教育に至るすべての音楽シーンでに合理的に利用することができます。

3本の基線で1オクターブを示す楽譜

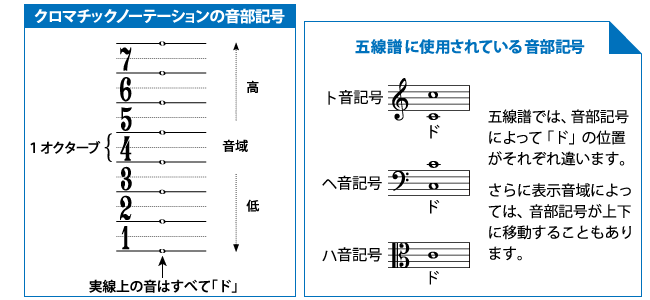

5本の実線であらわす五線譜と違い、3線譜は3本の線であらわす記譜法。下の実線から上の実線までが、ちょうど1オクターブ分です。

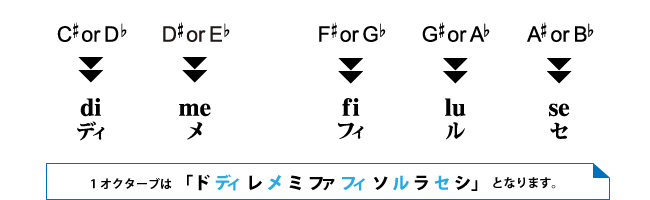

「C = Do(ド)」「 C♯ / D♭ = di(ディ)」「 D = Re(レ)」 「D♯ / E♭ = me(メ)」「 E = Mi(ミ)」「F = Fa(ファ)」「F♯ / G♭ = fi(フィ)」「G = So(ソ)」「G♯ / A♭ = lu(ル)」「 A = La(ラ)」「 A♯ / B♭ = Se(セ)」「 B = Si(シ)」

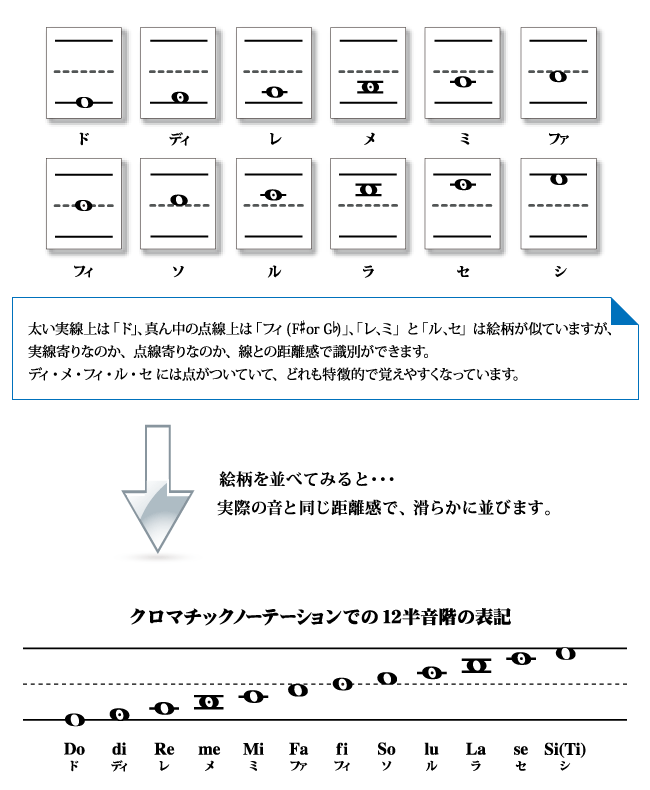

上下の実線は「ド」、中央の点線は「ファ♯≪フィ≫」にあたり、それぞれの音の位置をわかりやすくするために、上の図の3線の間には、2本づつブルーの線が描かれていますが、実際にはブルーの線は頭の中でイメージします。これによって、12音階すべての音を、#や♭を使わずに表現できる仕組みになっています。

12個の音の位置がそれぞれ設けられているので、調が変わっても音符の表記方法が変わりません。

また同じメロディを1オクターブ下げても、表示される音の場所と音符の距離間隔は変わりません。つまり「クロマチックノーテーション」は、ひと目で和音を構成している音と音の距離を正確に把握することができます。

そもそも線と線の距離感は、線が少なければ少ないほど直感的に読むことができます。

ただ楽譜として考えると、2本だと真ん中の距離感が掴みづらいし、7本にすると線が多すぎて読みづらい。そういう意味で五線譜の5本は判別しやすいわけですが、「クロマチックノーテーション(3線譜)」の3本は五線譜をより判別しやすい形だと言えるでしょう。線が少ないことで楽譜の初見がききやすくなり、楽譜をサッと見ただけで何の音かが瞬時に判断できます。

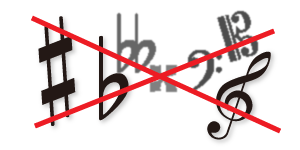

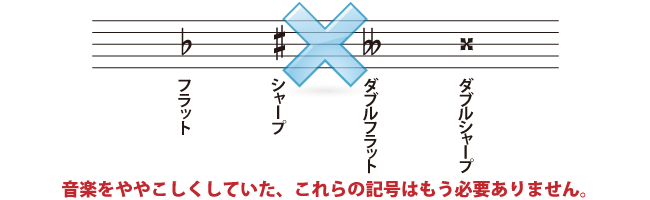

またクロマチックノーテーションには♯や♭といった記号は一切ありません。

クロマチックノーテーションの場合は、その場所にある音はいつでも同じ音。そのため12の音の位置さえ『音の絵柄』として覚えてしまえば、小さなお子さんでも1~2時間で楽譜を読むことができます。

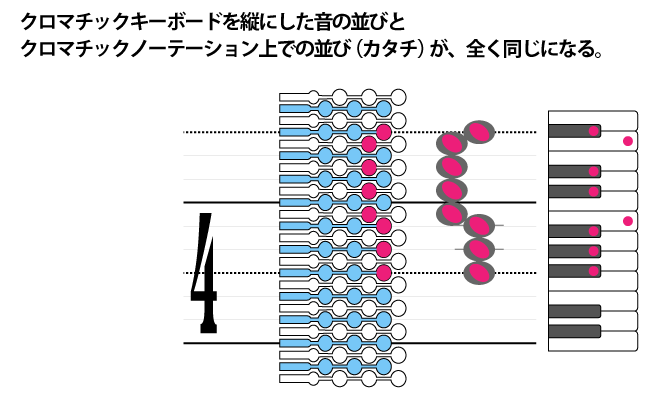

さらにクロマチックノーテーションは、楽譜がそのままキーボードを押す指の形になっているのが大きな特徴です。(下図参照)

配列の仕組みがわかりやすいように説明上着色したものです。

音と音の距離感が見た目でわかるクロマチックノーテーションは、知らず知らずのうちに音感が強化されていく画期的な楽譜です。教育的観点で見れば、非常に意義の大きな記譜法と言えるでしょう。

次の項目では、クロマチックノーテーションの仕組みと読み方を簡単にご説明しましょう。

最新の記譜法、

クロマチックノーテーション(ムト譜)の

5つの特徴と仕組み・読み方

新しい記譜法、クロマチックノーテーション(3線譜)には、「♯」「♭」のような変化記号、「ト音記号」「ヘ音記号」などの音部記号がありません。12種類の「絵柄」として覚えるだけです。とてもシンプルで短時間で覚えることができ、直感的に読譜ができるのが特長です。

ここでは、クロマチックノーテーションの読み方をご紹介します。

特長1 ♯・♭などの変化記号がない!

クロマチックノーテーションは、ハ長調以外のどの調であっても、 #や♭などの変化記号はありません。

特長2 音部記号がない!

クロマチックノーテーションは、音部記号の代わりに「数字」が使われています。

この数字の意味は、記されている音符がどの高さの音域を示すのかを明示するために用いられています、さらに、どの高さの音域でも、実線上の音はすべて「ド」となります。

例えば、ピアノのト音記号の領域、よくみなさんが言う『真ん中のドから始まる”ドレミファソラシ(ド)”』は「4」。一番下のオクターブの「1」からはじまって、一番上のオクターブ「7」まであります。

また、音部記号が変化することによって音階が変化することもありません。

特長3 黒鍵の音に名前をつけました!

名前が無かった黒鍵の音に名前をつけました。

これによって12音を滑らかに読むことができるので、効率よく音感や理論を習得できます。

特長4 1オクターブが読めればOK!

どんなに高い音でも低い音でも同じ読み方です。

12種類の「音の絵柄」を覚えるだけで、とてもシンプルで直感的な読譜ができます。

(ド・ディ・レ・メ・ミ・ファ・フィ・ソ・ル・ラ・セ・シ)

(ド・ディ・レ・メ・ミ・ファ・フィ・ソ・ル・ラ・セ・シ)

1オクターブ内の音さえ覚えれば、どんな高低音でもかんたんな応用が可能です。上と下の線が「ド」を表すので、さらに3線を上下に追加することで高低音域の表記がかんたんになりました(下図参照)。

音の高さが変わっても、同じフレーズなら同じ表記、同じゆびづかいになるので、見るのも弾くのもかんたんになるのです。

特長5 「視覚」と「聴覚」の音の距離間隔が、正確に一致!

クロマチックノーテーションは、正確な音楽マップ

記譜(視覚)の音と音の距離間隔と

実音(聴覚)の音と音の距離間隔が、正確に一致します。

それにより、スケールやコードの仕組みが明確になり、自然と「音感」が身につきます。

ムトウ音楽記譜法(=クロマチックノーテーション)では、全音と半音の音程が正しく表示されています。音楽を目で見える形にするムトウ音楽記譜法(=クロマチックノーテーション)は、まさに「正確な音楽マップ」。それでは実際にムトウ音楽記譜法(=クロマチックノーテーション)を見てみましょう。

五線譜

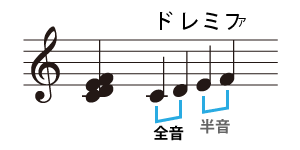

五線譜の<ド・レ・ミ・ファ>を見ると、4つの音が同じ間隔で並んでいるので、それぞれの音と音との距離<ピッチ>が等しいように感じてしまいがちです。ですが実際には「ドとレ」は全音(半音2つ分)、「ミとファ」は半音。「ドとレ」の方が2倍離れています。 またその音を耳では『ド・レとミ・ファは何だかちがうな・・・』と感じても、五線譜の上では同じ距離で記されているので、まちがった音感が身に付いてしまいます。

クロマチックノーテーション

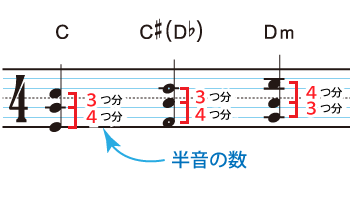

ムトウ音楽記譜法(=クロマチックノーテーション)はどうでしょうか。「ドとレ」は「ミとファ」の2倍の距離になっています。

耳で感じる「聴覚」と目で見る「視覚」が、ピッタリと一致しているので、わかりやすく、正しい音感が身につくのです。

次は、コード(和音)で見てみましょう。(下図参照)

五線譜

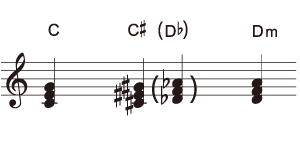

「C」と「C♯(またはD♭)」は同じメジャーコードです。一方「Dm」はちがう種類のコードマイナーコードですが、五線譜では一目で見分けがつきません。

クロマチックノーテーション

3線譜(=クロマチックノーテーション)では「C」も「C♯」も音符がずれるだけで、同じ種類のメジャーコードであることがわかります。「Dm」はマイナーコードなので、「C」とは別の種類のコードだということが間隔の違いからすぐにわかります。ムトウ記譜法(=クロマチックノーテーション)は音の種類を、直感的に読み取ることを可能にしました。