五線譜の問題点

五線譜はなぜ生き残ってきたのか

たしかに、五線譜は、「合理的でない」「解りにくい」。では、「なぜ五線譜は現在まで使われ続けてきたのか?」という疑問が出てきます。それは、歴史を紐解くことで納得がいきます。 そもそも600年以上前に楽譜が誕生した頃というのは、音を記録し、人に伝えるための伝達手段でした。 当時は録音するという技術がなかったので、記号を使って曲を書き残すことで、音楽を何度でも再演することを可能にしました。 そうです、楽譜の使用目的は、今と昔では全く違っていたのです。

実は、当時の楽譜はレコードやCDなどの音楽メディアのルーツで、音を紙に記録しているメディアとして音楽鑑賞用に使われていました。すでに16世紀のヨーロッパでは、音楽鑑賞用として紙に楽譜を印刷して、その出版物をリスナーである貴族たちにレンタル・販売をしていました。 そして、その売上げを作曲家に還元するという著作権管理の事業が成り立っていたようです。 当時は、そのような楽譜の出版社が現代の音楽出版社(*1)の役割を担っていました。 そして、その出版社が扱う音楽メディアは、印刷などの紙媒体の誕生から数百年もの時を経て、《レコード》や《CD》などのディスクメディア、《カセットテープ》や《デジタルビデオ》などのテープメディアなど、アナログからデジタルへ発展・進化を遂げてきました。 そして近年、急速なITの進化で音楽に関してもクラウドメディアに集約されつつあることは、みなさんご存知の通りです。 では、なぜ楽譜は解読を難しく不合理にする必要があったのでしょうか?

私は、メディアはいつの時代もコピーガード(著作権保護)との戦いであったからという仮説をたてました。

楽譜が音楽メディアのルーツであるということは、記譜(記録)にはコピーガードの機能が必要不可欠です。ようするに、楽譜は、音符、音部記号、調号、臨時記号などを使って「エンコード(符号化・暗号化)された音楽データを紙に記譜(記録)したもの」だったということに気がつきました。 したがって、16世紀の五線譜は現代のレコードやCDのように、音楽鑑賞用として取引されていたので「誰にでも簡単に解りやすく」という概念で作られた記譜法ではなく「限られた人にだけ解読できるように様々な記号を用いて暗号化されている」というのが、わたし独自の見解です。

それでは、音楽鑑賞までのメディアの流れを、「現在(当時)」と照らし合わせてみましょう。 まず「リスナー(貴族)」が「メディア(楽譜)」を購入します。 そして「メディア(楽譜)」を「再生(演奏)」するのが「プレーヤー(演奏家・音楽家)」です。 当時の貴族たちは、パトロンとしてお抱えの「プレイヤー(演奏家・音楽家)」がいて、入手した「メディア(楽譜)」を「プレイ(演奏)」させて夜な夜な「ライブ(演奏会)」を催すことが流行していたそうです。 現代では、暗号化された「曲データ(楽譜)」を「デジタルプレイヤー(演奏家・音楽家)」で再生させて音楽を鑑賞してますよね。

結局、今も昔も音楽を鑑賞するための大きな流れは変わらず、 「エンコード(符号化・暗号化)された音楽データを紙(楽譜)やデジタルメディアに記録」 →「演奏家・音楽家、デジタルプレイヤーが暗号を解読」 するという「メディア」と「プレイヤー」の関係は数百年経った今でも変わっていないということです。 16世紀の楽譜の役割は、リスナーが音楽鑑賞するためのメディアなので、そのメディアがどのように暗号化されているかはリスナーにはあまり関係のないことだったというわけです。

しかし現代では、譜面を音楽鑑賞用にリスナーが入手することはありません。 趣味で演奏したり、音楽を勉強するために利用する場合がほとんどです。

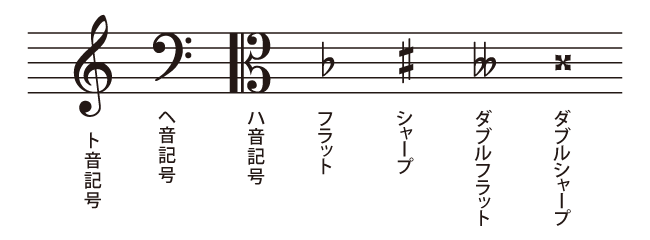

しかし。五線譜は今でも当時のまま、全く変化することなく、生き残っている・・・。なぜでしょうか。 それは、♯や♭やダブルシャープなど記号がたくさん入る暗号化された難解な譜面を読み解くことが格式高いとされていた昔のプレイヤー思考が、古いもの・歴史あるものに価値を見出すクラシックというジャンルにおいて「譜面芸術」として根強く残っており、現在まで記譜法が変わらない大きな理由です。しかしそのことは、クラシックが格式高い音楽として残っている理由でもあります。

(*1)音楽出版社

16世紀にヨーロッパで楽譜を印刷して販売するという楽譜出版社として発展してきたため「音楽出版社」と言われるようになった。

現在は、音楽作品の管理や売込・タイアップなどのプロモーション全般を行い、その音楽作品から得た著作権料から印税の分配など著作権管理を行う会社。

現代でいうと、エイベックス・エンタテインメント ㈱、ソニーミュージックアーティスツ、ワーナーミュージックジャパンなど。

今の音楽教育への疑問

一般的に音楽を自由に奏でられるようになるには、幼い頃からの英才教育や特別な才能が必要だという意識が浸透しています。しかし、本当にそうでしょうか? 私は、音楽的な感性は選ばれたひと握りの音楽家だけが持っているのではなく、本来、どんな人にも等しく備わっているものなのだと思っています。

「音楽は難しいもの」という先入観を植え付けた元凶は、ひとえに教育方法でしょう。現状の音楽教育のベースにあるのは、五線記譜法(=ダイアトニックノーテーション、以下「五線譜」)を使った音楽教育です。たとえばピアノを習ったことのある人なら「最初は楽しく弾けたのに、黒鍵を使ったり、♯や♭が出てきた途端に挫折してしまった」という経験があるのではないでしょうか? ひとりだけではなく、多くの人が同じところで挫折している以上、そこには明らかな問題点があるはずです。 「アルファベットの最初はA」ということを誰も疑問に思わないように、「ピアノにはなぜ黒鍵があるの?」「五線譜にはなぜ♯や♭があるの?」という疑問を持つ人はほとんどいません。しかし私たちを音楽から遠ざけているのは、まさに五線譜なのです。 譜面芸術とまで言われたクラシック界で、史上最も優れた存在として利用されている五線譜。当時の普及理由は、今とは全く違うので、現代では多くの矛盾と問題点を抱えてしまったことは無理もありません。

音楽は難しいのではありません。「難しく見せられてる」だけなのです。 まずは、「五線譜で音楽教育を行うことが正しい」という教育現場での誤解を解くことが必要だと思います。

五線譜が音楽を難しくしていた

〜五線譜で考えたら混乱する〜

音楽を志す限り、避けては通れないのが五線記譜法(=ダイアトニックノーテーション、以下「五線譜」)。

音楽の基礎を勉強しようとすると、誰もがまずは五線譜の読み方を勉強するわけですが、私たちが「五線譜で音楽を考えると混乱しますよ」と話すと、たいていの人はびっくりします。 それはそうですよね、五線譜で音楽を理解することが常識だと思っているわけですから。

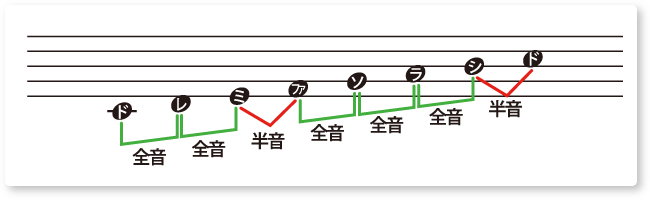

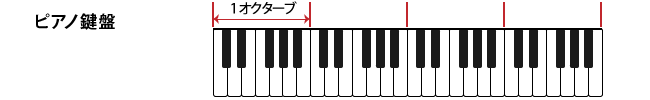

なぜ五線譜で考えたら混乱するのか。その理由は、音と音の距離が正確に把握できないことにあります。みなさんはドレミファソラシという1オクターブの中には全音と半音が混在している、ということをご存じでしょうか?

滑らかに一段ずつ上がるかのようなイメージがありますが、

実際は不規則な音階で構成されている

音と音の距離の違いがよくわかる

※グレー部分は黒鍵にあたる音

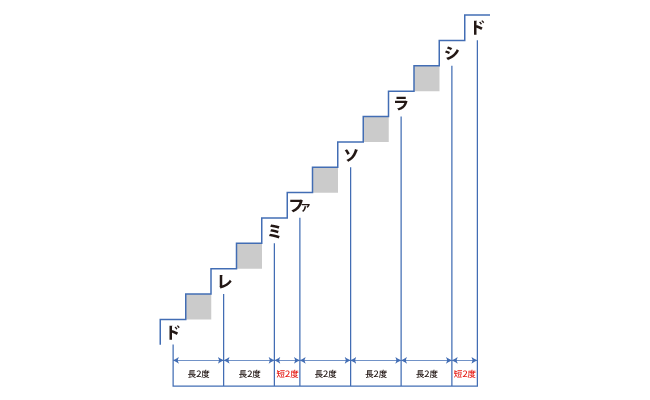

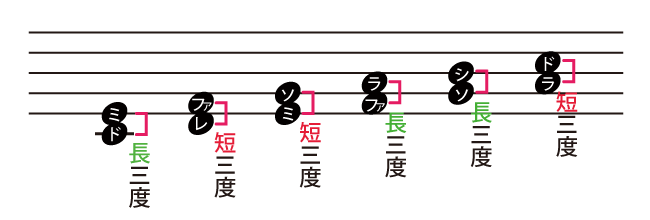

たとえばドとミ、ファとラ、ソとシは長三度、レとファ、ミとソ、ラとドは短三度で、長三度と短三度では音の距離が異なります。しかし五線譜では、いずれも同じ距離として表記されています

人間は目で見た目のイメージで捉えますから、同じ距離で書かれていたら同じだと思うのが自然です。だから頭の中の正しい音の距離と、目からイメージする距離がぶつかりあって、頭が混乱してしまう。そこを克服できなくてノイローゼになる人もいるほどですから、いかに五線譜が不自然かということがわかります。

実際に、楽譜を見ない人のほうがかえって成長が早いのです。

音楽シーンで活躍している一流シンガーの多くは、五線譜が読めません。喉は「ドミソ」といった音の距離が明確ですから、喉をコントロールするには音感のよさが不可欠です。それを五線譜を読みながらやると、ドとミ、ミとソの距離は五線譜では同距離なのに、実際の音の距離は違いますから、頭の中で計算しながら歌わないといけなくなる。だからシンガーは五線譜を嫌がりますし、聞くところによると海外のプロミュージシャンにも、楽譜が読めない人が多数いるようです。

楽譜は、音(音程)の情報を表記したチャートであるべきで、図やグラフのように視覚的にも正確正確でなければ意味がありません。 例えば地図を思い浮かべてください。正確な地図では100m先の場所と300m先の場所の違いが明確にわかりますよね。その距離感が明確であれば、スムーズに目的地に行くことができます。 ところが五線譜はそのようになっていません。楽譜を見ても、どこの距離が広くてどこの距離が狭いのかがわからない。たとえば「ド」と「レ」の距離が100mとすると、「ミ」と「ファ」の距離は50m。なのに、五線譜という地図の上には、どちらも同じ「100m」として表記されているのです。

また、五線譜にはト音記号、ヘ音記号、ハ音記号、♯、♭、ダブルシャープ、ダブルフラットといったさまざまな記号が使われますが [fig.3] 、実はこれらの記号には必要以上に楽譜を複雑に見せたり、辻褄合わせのために使われています。そんな暗号のような記号を暗記して、スラスラと楽譜が読めるようになると「こんな難しい記号が読めるなんてスゴイ!」という発想を生んでしまいます。

ピアノと五線譜

現行の五線記譜法(=ダイアトニックノーテーション、以下「五線譜」)を使った教材やピアノを使ったメソッドのベースにあるのは、1オクターブに12の音があり、それぞれの音を主音にした長調12個・短調12個が存在するという音楽理論です。五線譜では音符に♯や♭をつけることによって、12の調を表現するわけですが 、♯や♭やダブルシャープといった音符に付随する記号を理解しなければなりません。 その記号が混乱を招いて、結局は♯、♭が2~3個つき始めたところでみんなピアノをやめてしまうわけです。 はじめのうちは楽しんで弾くことができても、黒鍵が入ってきたところで挫折をしてしまったという方が多いのはそのためです。

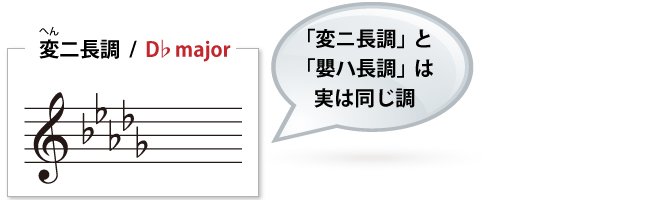

例えばハ長調を嬰ハ長調に変えると、半音上げるだけなのに楽譜に表すと♯が7個ついてしまう。 ♯のつく順番はファ・ド・ソ・レ・ラ・ミ・シの順で、1つつけばト長調、2つだとニ長調・・・(省略)、嬰ハ長調は7個つくわけです。(下図参照)

五線譜はたった半音上げただけで、たちまち読譜困難になる。

それからピアノで嬰ハ長調と言われてもピンと来ないのは、変ニ長調で書くからなんですね。変ニ長調は♭が5個ついたもので、♭はシ・ミ・ラ・レ・ソ・ド・ファの順につくので変ニ長調には♭が5個つくということ。同じ音階なのに、ギターでは♯系で、ピアノでは♭系で書くというおかしな現象が起きているんです。(下図参照)

というのもギターなどの弦楽器の場合、♭系は難しいからなんです。♭は半音下げる記号ですが、弦楽器の性質上、上がっていく音を弾くのは簡単なのです。ところが、開放弦から先に下がる音をイメージするのは難しい。下の音は別の弦に移動するわけですから。だから弦楽器は♯系で楽譜を書くほうがわかりやすいのです。「7つ♯がついていれば全部半音上がる」という風に覚えやすい点もあるでしょう。

ただ「♯や♭が4つ5つついている」ということと「難しい曲である」というのは、音楽にとっては全く関係ないことです。それはカラオケなどでキーを変える時に、誰でも簡単にキーを変えられる(移調)ことで証明できます。 ハ長調(±0)の歌を嬰ハ長調(+1)に変えて歌っても、「途端に難しくて歌えなくなる」ということは、ほぼないのではないでしょうか。 ところが五線譜を使ってピアノを習うと、半音上げようとするだけで混乱してしまいます。そこで♯1つのもの、♭が1つつくもの、次に♯2つ、♭2つという感じで順に12の調を全て覚えなければいけないわけです。 そのため、音楽を五線譜でやると必要以上に難しくなってしまい、音楽性がなおざりになっていると感じることもあります。

五線譜が混乱する原因は、5本の線の間隔の中で音の広さが違うということ。 みんなそれをわからないまま音楽をやるわけです。つまり、視覚的に音の距離がわからないということになります。さらには、♯や♭といった符号が付くと、さらに音の距離は把握できなくなります。本来、音楽をやるために♯や♭といった符号の知識はいらないはずです。 極端な例は、ダブルシャープやダブルフラット。たとえばダブルシャープは♯が2つつくわけですから、全音を上げる記号なんだと誰でも思ってしまうんですが、実際はそうじゃない。ダブルシャープは「半音上げる」記号なんですよ。五線譜の不自然な部分のつじつまを合わせるために作られた記号ですので、こういうものが音楽を難しくしている原因になっています。

五線譜と3線譜(さんせんふ/クロマチックノーテーション)の比較

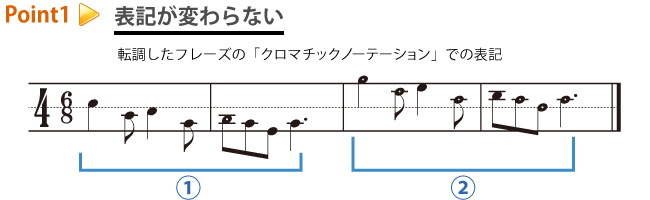

ムトウ記譜法だと音の高さが変わっても①と②のように同じフレーズなら同じ表記、同じ指の形になりますので、見るのも弾くのも比較的簡単です。(下図参照)

♯や♭などがつくことはありません。

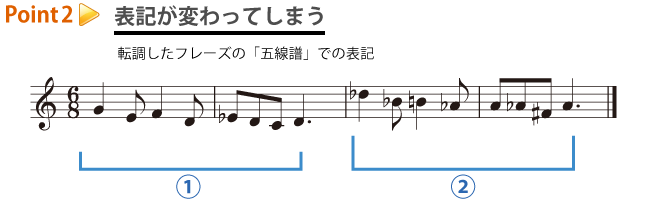

しかし、これを五線譜におこしてみると、とたんに♯や♭がたくさんついて楽譜が非常に見づらくなってしまう。①と②は同じフレーズを転調しているだけなのに、五線譜では違うフレーズに見えてしまうのです。しかし、難解な曲を弾いてる感じはします。(下図参照)

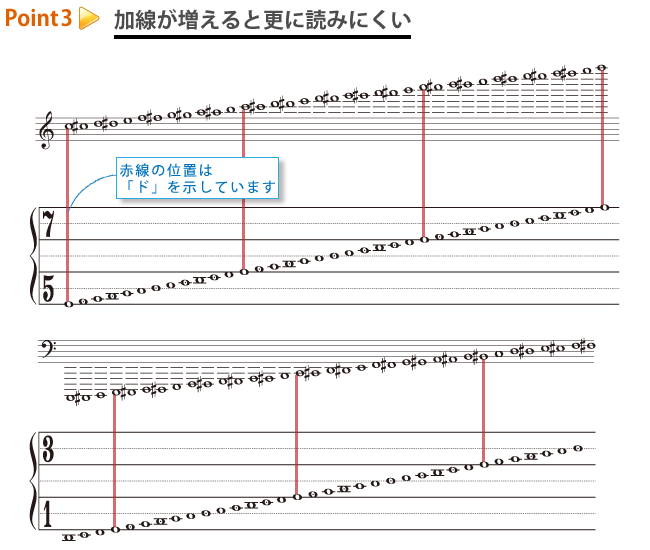

五線譜の特徴として「黒鍵と白鍵の区別の表記がピアノと似てる」ということが言われます。 何も記号がついていなければ、ドレミファソラシド(白鍵)なのです。例外はありますが、♯や♭が付けばだいたい黒鍵。 しかし、実はピアノと五線譜の相性は悪いのです。 なぜなら、ピアノは1オクターブが顕在化されている楽器です。 五線譜は五線の範囲だと何となくピアノと相性が良いように見えますが、五線より上や下の音になると極端に把握するのが難しくなります。(下図参照)

3線譜の場合は、高い音でも低い音でも同じ音は同じように記譜される。

ピアノは1オクターブを覚えてしまえば同じ形で鍵盤が並んでいますので、わかりやすいのです。(下図参照)

絶対音感と相対音感

それでは耳で聞いて音を覚えればいいかと言えば、そうとも言い切れない問題があります。それは、固定ドで音を覚えてしまうからです。要するに、固定ドは絶対的にその音だと覚えていく。子供がそれで音を覚えて、耳でその音が「これはラの♭だ」などとわかるようになると、天才みたいに見えてくるでしょう。先生も褒めるわけですから、子供は嬉しくてどんどん身につけてしまいます。 子供のやわらかい脳に一度焼き付けられると、一生消えない絶対音感がついてしまう。そのまま音大を出たとしても、実際に音楽界で活躍する人は数千人に一人しかいないわけですから、多くの人は学校の先生になったり教室で教えたりすることになります。そういう人たちは、自分が習った通りのことしか教えられませんし、学校教師にいたっては実力や知識に関係なく、文部科学省の許可があるかどうかでしかない。そういう先生に教えられて、また子供たちが音楽性を失って…という「勘違いスパイラル」の悪循環が今の音楽教育には起こっているのです。

絶対音感と相対音感は両方身に付くのが理想ですが、実際は絶対音感だけがついて終わりというケースがほとんど。 たとえば、絶対音感があれば、曲を聞いただけで楽譜に起こせるという利点はありますから、聴音の職人としては便利な能力です。 しかし、相対音感も身についていると、♯や♭を3つも4つもつけなくても、ハ長調で譜面書いちゃえ、ということができてしまうんですね。

絶対音感とは「この音は絶対にこの音」いわゆる固定ドとして認識する能力のことですが、相対音感というのは基本が決まればそこから相対的に全ての音がとれる能力のこと。基音からドレミ…という風に、移動ドとしての認識ができます。本来ならば、それが音楽の正しい姿なんです。

ランダムに聞いた音を特定できる絶対音感は、素人に見せればすごいと思わせる特技ですが、音楽的に言うとマイナス要素が多いのです。 そして、音大生には絶対音感を持っている人が多いのも事実です。

乳幼児~4歳から訓練すると、完全に焼き付いてしまっているので、ちょっとでも音が狂うと気持ち悪くなってしまうんですね。たとえばドは赤、ミは黄色、ソは青という風に絶対音感を色で覚えたとしたら、街で黄色のものを見かけるたびにミの音が無意識に聞こえてくる、というような現象が起きるのです。 ところが音楽教育では絶対音感があるほうがいい、という考え方があります。 それは、クラシックピアノの世界で、たとえば「ヘ長調を半音下げてホ長調にして弾いて」なんていうことはまずないからです。移調をして弾いてみせても「なんだかヘンだ」と認識してしまうんです。それはその曲はヘ長調しかない、と思いこんでいるから。ホ長調にはまた別の曲があるのです。

ちなみに、オーケストラなどで使用する国際標準高度にA(アー)の音というものがあって、つまりラの音なんですが、これは年々上がっているんですよ。おそらく時代の流行というか、今一番心地良い音ということなんでしょうね。また、昔は調律方法が今のような平均律ではなかったため、いくつかの調律の中で一番きれいに聞こえる音を探して曲を書いたようです。バッハなどはかなり気にして曲を作ったと言われています。

*音楽ひと口メモ*

絶対音感と相対音感

絶対音感とは特定の音を、他の音と比較することなしに把握することのできる能力のこと。ランダムに弾いた楽器の音、信号機の警告音などを厳密に聞き分け、それがドなのかファなのか言い当てられるのが、絶対音感の特徴。それに対して相対音感はある特定の音を基準にして、他の音高を区別判断することのできる能力のこと。たとえばドの音を聞いた後にレの音を聞くと「ドより1つ(全音)高い音」と認識できる力。本来、音感とは絶対・相対両方が備わっていることが理想とされています。ちなみに、絶対音感の謎を科学的、音楽的に分析した最相葉月のノンフィクション『絶対音感』は99年のベストセラーに。

国際標準高度

高度とは1秒間に空気に振動する音(s)のことで、インターナショナルピッチとも言う。単位はHz(ヘルツ)合同演奏の発達とともに一定の高度を決めて演奏する必要性が出たため、1858年以降、国際基準としての国際会議が定められている。